Los Cuentos de Calleja, ¿un antecedente de la literatura pulp española? Saturnino Calleja, el 9 de julio se cumplen 99 años de su muerte

Los Cuentos de Calleja, ¿un antecedente de la literatura pulp española? Saturnino Calleja, el 9 de julio se cumplen 99 años de su muerteEl artículo de hoy será algo así como nuestro pequeño homenaje a uno de los editores españoles más representativos, y también olvidados, por desgracia: Saturnino Calleja. Muy pocos jóvenes de hoy en día conocerán una de las frases populares de nuestros abuelos, aquella que decía «tienes más cuento que calleja», haciendo referencia al típico interlocutor que no calla ni debajo del agua, y que además todo lo que cuenta es difícilmente creíble, por mucho que se empeñe (si alguien te responde así tras contarle tus excusas por llegar tarde, bien al trabajo, o una cita, es que tu credibilidad está bajo cero, ¡ojo!). Son frases de las de antes; y si pocos la reconocen hoy en día, muchos menos sabrán de dónde viene. Toca hablar pues, de Saturnino Calleja. ¿Quién era, y por qué debemos recordarlo?

¿Dónde se publicaban las historias de ficción antes de que naciese la Pulp Fiction como tal? Dime Novels y Penny Dreadful

¿Dónde se publicaban las historias de ficción antes de que naciese la Pulp Fiction como tal? Dime Novels y Penny DreadfulLas revistas pulp (Pulp Magazines) inundaron los quioscos de medio mundo a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Sin duda alguna las portadas que las acompañaban fueron en gran medida las responsables de su enorme éxito, sin embargo, antes de que este formato triunfase, durante la segunda mitad del siglo XIX, y aunque menos llamativas, existieron en todos los países diferentes publicaciones seriadas que son en esencia el germen de la Era Dorada Pulp. Estos folletines se conocían como Dime Novels (novelas de diez centavos) en Estados Unidos, o Penny Dreadful (horrores a penique) en Inglaterra. Y si bien estas publicaciones son las más reconocidas, en otros países también existieron otras similares igualmente destacables, aunque en cada sitio se les llamaba de una forma diferente. Publicaciones baratas, de papel barato, donde lo que primaba era contar historias, y no su calidad artística, gramatical, o los valores morales que con ello se tratase de transmitir. Eran los principios del pulp, de una democratización de la lectura como jamás antes se había visto en ninguna parte del mundo, y una forma de ir engrasando las imprentas para lo que estaba por llegar. ¿Qué es la Literatura Pulp?

Glosario Pulp para principiantes. Curiosidades y guía básica de conceptos

Glosario Pulp para principiantes. Curiosidades y guía básica de conceptosAl principio me planteé este artículo como un juego. De alguna forma quería hacer un listado de conceptos con sus definiciones entorno a la Pulp Fiction, pero pronto me di cuenta que el tema era demasiado ambicioso. Ponerse a buscar y definir conceptos es un coñazo. Más bien buscarlos, catalogarlos y seleccionarlos, porque definidos ya lo están casi todos en la Wikipedia. Tras llevar unos cuantos, mandé el documento a hacer gárgaras. Luego, me lo planteé de otra forma, bastante más divertida. ¿Por qué no hacer una definición para cada letra del abecedario? Eso nos daría un fijo de 27 definiciones, más que suficiente para hacer un repaso de conceptos fundamentales. La idea es no repetirse y utilizar cada letra de la mejor forma posible para introducir todo lo relacionado con dicho concepto. Lo cual presenta varias dificultades. Algunas letras como la W, S, T, o M, son un pozo sin fondo, y decidirse por una u otra definición no es fácil. Otras letras en cambio, sudé la gota gorda para encontrarles alguna justificación. Por ejemplo Q, X, O, K, o J. El resultado final siempre podría ser mejor, y seguro que muchos de vosotros me vais a dar caña de la buena, pero en fin, si el texto final sirve para tener una aproximación al mundillo del pulp desde otra perspectiva, pues ahí queda el dato. Y para los que prefieran artículos más convencionales, podéis empezar por este: ¿Qué es la Literatura Pulp?,y seguir por los que aquí se enlazan.

Nuestro corresponsal en Asia, Roberto Julio Alamo, nos envía la segunda parte de su artículo de investigación acerca de la Mitología y el Bestiario Chino

Nuestro corresponsal en Asia, Roberto Julio Alamo, nos envía la segunda parte de su artículo de investigación acerca de la Mitología y el Bestiario ChinoSaludos desde China, amigos. En esta ocasión, me gustaría continuar con el bestiario que comencé hace ya algunos meses aquí, en RelatosPulp.com El Bestiario Chino de Roberto. Parte 1. Pido disculpas por mi tardanza en dar señales de vida, pero lo cierto es que he estado muy ocupado trabajando en China, que apenas deja respiro con tan solo unas pocas festividades al año. Quizás en esta ocasión, la descripción de algunas criaturas sea muy escueta, pero esto es debido a que cada vez trato de hallar bestias más desconocidas, y lamentablemente cada vez hallo menor información sobre las mismas. De todos modos creo que a pesar de la falta de datos, resulta muy interesante adentrarse en este mundo mitológico oriental. Y sin más preámbulos, comienzo con esta segunda parte del bestiario:

Canadian Pulp Magazines. Relatos, autores, y revistas. La historia de cómo un político, sin quererlo, apoyó todo la industria cultural de su país

Canadian Pulp Magazines. Relatos, autores, y revistas. La historia de cómo un político, sin quererlo, apoyó todo la industria cultural de su paísDe vez en cuando acercamos la mirada, desde una perspectiva histórica, a los diferentes rincones de nuestro planeta, para observar cómo, y qué medida, se desarrolló la Literatura Pulp, así como la cultura, el arte y los relatos que la describen. Relatos de amor, relatos de aventuras, relatos de terror, relatos… y más relatos; la esencia misma de la vida y la fantasía. Canadá, ése precioso país al norte de Estados Unidos, no iba ser ajeno al fenómeno, supongo que eso nadie lo duda, sin embargo, por el hecho de estar tan cerca de sus vecinos, primera potencia mundial del pulp, fueron menos productivos de lo que cabría esperar. A los canadienses les bastaba con importar pulps de otros países, especialmente americanos y británicos, y no fue hasta que, debido a la Segunda Guerra Mundial, se produjo una drástica reducción de estas importaciones y, entonces, solo entonces, las cosas cambiaron.

¿Fue la literatura pulp uno de los factores decisivos para la aparición de los movimientos feministas en la década de los 60?

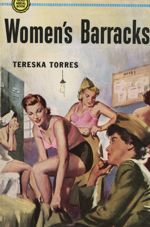

¿Fue la literatura pulp uno de los factores decisivos para la aparición de los movimientos feministas en la década de los 60?En un artículo anterior La cultura pulp ¿es sexista?, hablamos sobre los estereotipos sexistas que caracterizaban la literatura pulp, los cuales serían observados una vez definido el término, en la década de los sesenta. Sin embargo, uno de los precedentes que alentaron los movimientos feministas de la época, fue la aparición de un nuevo género pulp en los años 50, conocido como Lesbian Pulp Fiction (novelas pulp de ficción lésbica). Dicho género nació justo después del ocaso de la literatura pulp en general, que en la segunda mitad de siglo dejó paso a otras formas de entretenimiento. A pesar de todo, durante la década de los 50, y los 60, la edición de novelas baratas (paperback books, o también libros de bolsillo) sí tuvo una gran tirada; sustituyendo en buena medida a las revistas típicas de relatos. El pulp necesitaba reinventarse, y mientras los comics iban por un lado, las novelas baratas por otro. Y, dentro de este nuevo contexto, la editorial estadounidense Gold Medal Books (Fawcett Publications), publicó en 1950 un título revolucionario que logró vender más de dos millones de copias durante los cinco primeros años: Women´s Barracks (Cuarteles de mujeres), obra de la autora francesa Tereska Torres, considerada como la primera novela pulp lésbica de la historia. Un nuevo género que en realidad no era otra cosa más que un enfoque morboso y diferente de las conocidas Girlie Pulps (revistas pulp picantes para hombres); pues en sus orígenes el público al que iba destinado esta “Pulp fiction Lésbica” era el masculino. No obstante, pronto las cosas cambiaron de sentido, y la comunidad lesbiana, entusiasmada, conectó con este nuevo género, defendiéndolo y convirtiéndolo en su caballo de batalla. Según diferentes autores, estas novelas auspiciaron los movimientos feministas que tuvieron lugar años más tarde. Cita: «When the book was republished by The Feminist Press in New York in 2003, it was acclaimed as having inspired a whole new genre of lesbian and feminist» Telegraph.co.uk.

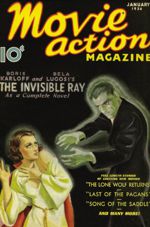

Revistas pulp para cinéfilos, donde todo es posible. Relatos, artículos y fotonovelas. El origen de las revistas de cine

Revistas pulp para cinéfilos, donde todo es posible. Relatos, artículos y fotonovelas. El origen de las revistas de cineEsta vez vamos a echar un vistazo a uno de los géneros pulp más espectaculares de cuantos hayan existido, en el sentido estricto de la palabra, de eso no hay duda. Las “Movie Magazine”, “Movie Pulps”, “Film Fan Magazines”, “Fan Magazines”, o lo que es lo mismo “Revistas de Cine”, son el género pulp propio de la farándula, las celebridades, los famosos, y todo tipo de historias, dramáticas, fantasiosas o atrevidas, que tenían a los estudios de Hollywood como telón de fondo. Si bien a finales del siglo XIX y principios del XX existían algunas publicaciones relacionadas con el mundo del teatro, junto con otras más o menos dedicadas a las diferentes perspectivas, y posibilidades que ofrecía el revolucionario invento de los hermanos Lumiere, no fue hasta la aparición de las míticas revistas Photoplay (1911), o Motion Picture Story (1911), cuando se dio el pistoletazo de salida a toda una serie impresionante de publicaciones, las cuales han ido evolucionando hasta nuestros días. Revistas que, asimismo, tuvieron su réplica en España con títulos como Cinopolis (1920), Cine Popular (1921), o Astrolandia (1934).