Léase antes de usar. Un repaso a los antecedentes pulp del steampunk

Léase antes de usar. Un repaso a los antecedentes pulp del steampunkAquí tenemos otro de los artículos de Jess Nevins: Where did steampunk come from?, experto como todos sabéis de la cosa pulp. En las líneas que siguen le pega un repaso a los antecedentes del steampunk, y cómo éste subgénero literario se gestó durante el apogeo de la Era Dorada Pulp. A efectos didácticos el autor identifica trece pulps, que él considera como icónicos para las bases del movimiento. Dentro de la amplísima gama de subgéneros retrofuturistas estilo “loquesea” más el sufijo punk (contracultura), el steampunk es de los más conocidos, asociado al vapor, la era victoriana, y las ucronias. No voy a entrar ahora en explicaciones semánticas, ni teorías al uso, para eso tenéis los enlaces a la Wikipedia que la verdad, están bastante bien. Simplemente paso a traduciros el artículo, aportando como siempre mi propio punto de vista y alguna que otra información que considere necesaria.

Como bien reconoce el autor, acotar una definición más o menos consensuada de steampunk puede resultar mucho más complejo de lo que a priori pudiese parecer, puesto que cada uno de nosotros podría mostrar una perspectiva diferente, y todas ser perfectamente válidas. A día de hoy serían dos las tendencias más enfrentadas, por un lado la de corte clásico, londinense, situada en el siglo XIX, y más bien propia de la ciencia ficción especulativa, alternativa; y por otro, la de libre interpretación, firmada por el autor Lewis Carrollian. Sin embargo, y a pesar de las diferentes interpretaciones, todo el movimiento es común a una iconografía y unos principios de uso e imagen que permiten establecer un análisis diferencial difícilmente equívoco. Y en cuanto a ejemplos de uso durante los años de la literatura pulp, sin que el concepto hubiese sido acuñado tal y como ahora lo conocemos, Jess Nevins identifica los que siguen:

Pulp Connection, escritores e ilustradores. Beksinski y Lovecraft, una pareja perfecta en la distancia

Pulp Connection, escritores e ilustradores. Beksinski y Lovecraft, una pareja perfecta en la distanciaMuchas veces me he preguntado de dónde salían las portadas que utilizaba la Editorial Valdemar para los títulos relacionados con la obra de Lovecraft; preguntas que siempre atendían a la peculiar característica que se conoce como memoria de pez. Es decir, sí, me lo preguntaba, pero al poco rato ya me olvidaba de buscar la respuesta, y así, fue pasando el tiempo. Es lo que tiene andar con muchas cosas en la cabeza, y encima mi cabeza es un desastre. Pero…, como suele decirse, el tiempo pone cada cosa en su sitio, y al fin he encontrado la respuesta sin buscarla. Acabo de encontrarme por la red una referencia a las pinturas de este artista polaco, Zdzisław Beksinski, y al instante me di cuenta de lo que había encontrado en realidad.

Spanish pulp science fiction. Artículo de Jess Nevins acerca de la evolución de los pulps en España

Spanish pulp science fiction. Artículo de Jess Nevins acerca de la evolución de los pulps en EspañaPara todos los habituales de esta web, Jess Nevins no necesita presentación. Dentro de la serie de artículos que está publicando en la revista especializada io9.com acerca de cómo evolucionó la literatura pulp en diferentes países, precisamente coincidiendo con un momento crítico de la historia, ahora le toca el turno a España. Todos estos articulos tienen en común los regímenes totalitaristas, y la II Segunda Guerra Mundial como telón de fondo. En artículos anteriores, a los que me remito, hemos hablado ya de Alemania: Pulps, Nazis y Ciencia Ficción; Rusia: Russian Pulp. Los Pulp en la Unión Soviética; y Japón: Revistas Pulp Japonesas. Los Pulps en Japón.

Así, Jess Nevins en el artículo titulado Pulp Science Fiction in Spain, Before And During Totalitarianism, nos acerca en primer lugar, algunas pinceladas acerca de lo que podríamos considerar como proto pulp, o periodo literario de ciencia ficción anterior a la efervescencia pulp del siglo XX. Si bien en España no hemos contado con nombres propios de trascendencia similar a Julio Verne, el siglo XIX de nuestra literatura no fue ajeno a la ciencia ficción propiamente dicha, y a vista de la referencia que se cita en el artículo: Encyclopedia of Science Fiction: Spain, contamos con varios títulos que cabe la pena destacar, como son la obra anónima Viage de un filósofo a Selenópolis (Selenopolis, 1804); Viage somniaéreo a la Luna, o Zulema y Lambert (Joaquín del Castillo y Mayone ,1832); Lunigrafía (Miguel Estorch y Siqués, 1857) acerca de los usos y costumbres de los lunícolas, donde el protagonista alunizaba a bordo de un cohete lanzado desde el Himalaya, adelantándose así a la obra de Verne publicada diez años más tarde; Selenia, viaje científico recreativo de descubrimientos en el cielo austral (Aureliano de Colmenares y Orgaz, 1873); Un viaje al Planeta Júpiter: Aventuras del Marqués Belmonte (Antonio de San Martín, 1871); Una temporada en el más bello de los planetas: Viaje romántico a Saturno (Tirso Aguimana de Veca, 1871); El anacronópete (Enrique Gaspar y Rimbau, 1887), una de las obras de ciencia ficción más reconocidas dentro de esta época, y que se adelantaba a la máquina del tiempo de H.G Wells. Además, y entre otros muchos, también cabría destacar la obra Crímenes Literarios (Rafael Zamora y Pérez de Urría, 1906), donde se introducen elementos característicos como los robots, así como los trabajos del periodista Nilo María Fabra (1843-1903), habitual del relato corto, como por ejemplo: Por los espacios imaginarios (1885), Cuentos ilustrados (1895), y Presente y futuro (1897).

Desarrollo de la literatura pulp en Japón durante el periodo totalitarista. El origen de los mangas.

Desarrollo de la literatura pulp en Japón durante el periodo totalitarista. El origen de los mangas.Continuamos nuestro repaso acerca de la literatura pulp, y su desarrollo durante el primer cuarto del siglo XX bajo la influencia de los distintos regímenes totalitaristas a lo largo y ancho de nuestro planeta. El artículo que sigue es una traducción propia de Pulp Scifi Under Japanese Totalitarianism, obra del autor e investigador Jess Nevins para la web io9.com, como continuación de los trabajos ya presentados: Pulps, Nazis y Ciencia Ficción; y Russian Pulp. Los Pulp en la Unión Soviética.

Japón, y su cultura, son a ojos de un occidental todo un cúmulo de sorpresas, en gran medida ocultas bajo un velo de misterio a veces indescifrable. Sin embargo, al igual que sucedió en Alemania y Rusia, los japoneses desataron toda su capacidad creativa, en lo que a la ciencia ficción se refiere, precisamente durante los convulsos años del primer cuarto del siglo XX, periodo en el cual las piezas de ajedrez comenzaban a tomar posiciones ante el mayor choque de fuerzas jamás conocido por la humanidad, La Segunda Guerra Mundial.

Entrar al detalle en todo lo concerniente a la literatura japonesa de ficción, sería una tarea completamente inabarcable en un artículo como el que ahora tenemos entre manos. Tan solo nos limitaremos a un somero repaso de los pulps en Japón, teniendo en cuenta que estos, como tales, jamás existieron. Hablamos por tanto de una analogía de este concepto americano y sus características universales, el cual podemos situar en el país del Sol Naciente a partir de un hito destacable, como fue la traducción al japonés de la obra de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje Submarino, en el año 1878. Unos pulps, o una peculiar forma de ciencia ficción japonesa, como preludio de los “mangas”, máximo exponente pulp japonés desde 1945, hasta nuestros días.

La obra de Verne supuso un soplo de aire fresco, aportando una nueva perspectiva de la ciencia ficción, mucho más entretenida, liviana, y donde primaban los personajes de acción y aventuras. Este tipo de historias transgredían con los esquemas clásicos japoneses, donde la ciencia ficción era mucho más seria y profunda, abriendo así nuevos horizontes para los escritores del país, donde a efectos de consumo instantáneo, todo tendría cabida, incluso aventuras de samuráis detectives.

Puede que el primer escritor japonés en subirse al carro de este nuevo concepto literario influenciado por Verne, fuese Yano Ryūkei (1851-1931), quien escribió en 1890 su obra Ukishiro Monogatari (The Floating Castle / El Castillo Flotante), considerado por los expertos como el primer pulp japonés de ciencia ficción. Esta obra es un calco de 20.000 Leguas de Viaje Submarino, donde en vez de un capitán misántropo y de ideales románticos, tenemos a un leal capitán japonés que lucha por su patria contra piratas caucásicos, de nacionalidad no especificada. Sin embargo, la obra de ficción pulp más relevante dentro de este periodo es la del escritor Shunro Oshikawa, la cual se compone de seis novelas, que llevaban por título Captain Sakuragi (1900-1907). Esta serie nos relataba las desavenencias de un oficial naval japonés, totalmente disconforme con su gobierno y la inoperancia que mostraba ante el avance del poder que emanaba de los gobiernos occidentales, cada vez más presentes en Asia. Sukuragi, harto de la situación, decide tomar partido por sí mismo, y construye el Denkotei, un submarino de Guerra equipado con armas futurísticas de increíble potencia. En sus primeras novelas relata los enfrentamientos contra piratas de raza blanca (inequívoco elemento característico de todo pulp, la xenofobia patriótica, donde el tópico yellow peril, desde el punto de vista de un asiático, podríamos traducirlo por White peril, o western peril), y ya en los últimos números de la serie, combatiendo en alta mar a las flotas enemigas, rusas, británicas, y francesas.

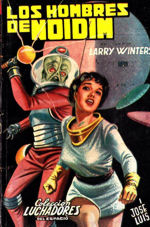

José Luis Macías Sampedro, uno de los grandes ilustradores pulp españoles, en Luchadores del Espacio

José Luis Macías Sampedro, uno de los grandes ilustradores pulp españoles, en Luchadores del EspacioOjeando el pulp castizo, de sello propio y más allá de las típicas reimpresiones, dentro de la clásica ciencia ficción española de bolsillo, tenemos uno de los mejores binomios que nos ha dado la historia de nuestro pulp, y es el conformado por José Luis Macías Sampedro (Andujar, 1929), y Pascual Enguídanos (Liria, Valencia, 1923 – 2006). El primero dibujaba, y el segundo escribía.

Luchadores del Espacio es una serie de novelas de bolsillo (varios autores); y una de las más destacadas de la ciencia ficción española. Surgió a iniciativa del escritor Pascual Enguídanos, dando cobijo a su obra propia, La Saga de Los Aznar (que nada tiene que ver con la familia de un conocido político), y publicada por la Editorial Valenciana. Hablamos de un tímido pulp en tiempos de censura que hacía las delicias de los lectores, en la época de los años cincuenta y sesenta. Publicaciones como Luchadores del Espacio (novelas de bolsillo), o El Mundo Futuro (historietas), creadas por Guillermo Sánchez Boix, más conocido como Boixcar (otro célebre autor de la ilustración pulp de pistolas de rayos, y gladiadores en marte), daban vida y color a hermosas doncellas en peligro, que a pesar de ser más recatadas que las pinups americanas, siempre dejaban entrever algún que otro atisbo de sensualidad, algo sorprendente para los tiempos que corrían, y sin equívoco alguno un sello típico de identidad para las ilustraciones de Macías, todo un rebelde.

Un vistazo a la literatura rusa de ciencia ficción, y sus revistas pulp. Russian pulp literature, 1907 - 1940

Un vistazo a la literatura rusa de ciencia ficción, y sus revistas pulp. Russian pulp literature, 1907 - 1940Aquí tenemos otro grandísimo artículo de nuestro amigo Jess Nevins acerca de la influencia y evolución de la era pulp en otros países, en este caso la Unión Soviética. En artículos anteriores os presentamos un pequeño acercamiento a las revistas pulp europeas: Revistas Pulp Europeas. Parte I y Revistas Pulp Europeas. Parte II; y con especial referencia a lo concerniente a la Alemania Nazi: Pulps, Nazis y Ciencia Ficción. Ahora, estiramos la vista un poco más allá, y atenderemos a la evolución de estos conceptos en sitios mucho menos conocidos como la Unión Soviética, y sus regímenes totalitarios. La tradición rusa dentro de la ciencia ficción, aun siendo menos conocida por nuestras tierras que las propias del mercado anglosajón, siempre ha sido profusa en historias y contenidos de calidad, donde sus autores se movían como pez en el agua entre utopías, distopias y viajes extraordinarios, allá por el siglo XIX. Sin embargo, la primera novela rusa tipo Hard SF data del año 1784, siendo la primera en introducir el concepto de viajes interplanetarios: Noveisheye puteshestviye (The Newest Voyage, 1784) obra del autor Vassily Lyovshin, y precursora de los trabajos del científico y escritor Konstantin Tsiolkovsky (1857-1935), considerado el padre de la cosmonáutica.

Jess Nevins, uno de los mayores estudiosos de la cosa pulp, acaba de publicar otro de sus maravillosos artículos. Esta vez escruta la situación de los pulps en Alemania durante el periodo de entreguerras, y no tiene desperdicio

Jess Nevins, uno de los mayores estudiosos de la cosa pulp, acaba de publicar otro de sus maravillosos artículos. Esta vez escruta la situación de los pulps en Alemania durante el periodo de entreguerras, y no tiene desperdicioTodos los amigos pulposos que nos movemos por este mundillo conocemos de sobra al bueno de Jess Nevins, autor de diversos estudios acerca de la literatura pulp, tanto en los Estados Unidos, como en otros países. Ya hemos visto muchos de sus artículos por estos lares, y cada vez que publica algo nuevo, es nuestra obligación darlo a conocer. Así, el día 21 de noviembre, en la web especializada io9.com subió un artículo acerca de los pulps de ciencia ficción en la era del totalitarismo germano, un periodo de entreguerras que culminó con la ascensión al poder de Adolf Hitler, y la II Guerra Mundial como telón final: Pulp Science Fiction Under German Totalitarianism.

En artículos anteriores ya hemos tratado la evolución de la literatura pulp en Europa: Revistas Europeas I, y Revistas Europeas II, donde se constataba la inmensa popularidad que habían experimentado en nuestro continente, pero sobre todo en Francia y Alemania, país este que estrenaba el género de la ciencia ficción con su primer pulp Aus dem Reiche der Phantasie, publicado en el año 1901.

Si bien la I Guerra Mundial supuso un traspiés para la revistas pulp, hubo dos publicaciones que destacaron sobre cualquier otra, la de autor anónimo Hans Stark, Der Fliegerteufel #1-30 (1914), acerca de las aventuras de un adolescente alemán que construye alta tecnología, tales como un submarino o un aeroplano con los que combatir el mal; así como el pulp Detektiv John Spurlock #1-36 (1915), igualmente anónimo, y en este caso sobre las peripecias de este singular detective envuelto en todo tipo de casos, tales como luchar contra los marcianos de H. G. Wells, o tratar de descubrir la fórmula que convierte al Dr. Jekyll en Mr. Hyde.

No obstante, debemos recordar la difícil o imposible clasificación de estos pulps atendiendo a uno u otro género, ya que lo más usual es que cada historia fuese un tótem revolutum, dando lugar no pocas veces a una mezcla aparentemente imposible, pero tan característica de este tipo de publicaciones. Las aventuras de Horst Kraft der Pfadfinder (150 números, 1913-1916) nos muestran a sus protagonistas envueltos en quimeras, en búsquedas de razas perdidas, ciudades ocultas, enfrentamientos con científicos chiflados, o cataclismos, como inundaciones en Brasil; es un todo vale.