Las cosas no suceden porque sí, siempre suele haber un motivo. Que ahora esté hablando de hombres lobo y literatura pulp, no es porque me haya venido de repente la idea, así, sin más. No, claro que no. Hay un motivo; y ese motivo se titula Lobos de Arga (2011), una película española que viene de estrenarse hace muy poco, y anoche la he visto.

En cuanto a la película en cuestión, destacar que la vi sin demasiada convicción, incluso pensando que quizás ni siquiera sería capaz de terminarla. El motivo es que uno ya está un poco cansado de hombres lobo, y no solo eso, sino que además nunca me hicieron mucha gracia. Aún así, decidí darle una oportunidad. La sorpresa me la llevé nada más arrancar los títulos de crédito y ver que la acción se situaba en un pueblecito de Ourense, de nombre Arga. Ahí tuve que parar la cinta, y tirar de Google, porque jamás en mi vida había oído hablar de tal pueblo en la que es mi provincia. Una vez que comprobé que el nombre era inventado, lejos de llevarme una decepción pues me emocioné. No lo voy a negar, como buen gallego le tengo un cariño muy especial a esa combinación de ingredientes únicos e irrepetibles, a saber: fragas, pazos, y leyendas. No es que esperase una mezcla entre El Bosque Animado (1987) y Romasanta (2004), pero al ver de inicio unos paisajes y una ambientación que iban en esa línea, y aun por encima una entrada en escena de nuestro querido Manquiña (El Profesional) haciendo lo que mejor sabe hacer, es decir, arrancarte una carcajada, pues me quedé, como diríamos por aquí: enfeitizado (cautivado, hechizado).

Sin embargo, todo ese encantamiento con el que arranca la película, se va perdiendo poco a poco, y a excepción de algún que otro gag bastante divertido, que intenta remontar el interés, no logra más que eso, quedarse en el intento, mientras la trama, en líneas generales sigue cuesta abajo. Por fortuna acaba antes de que realmente se estrelle, por lo que, en conjunto, puede resultar un producto entretenido, sin más. Por supuesto la ambientación no llega a la altura de las películas antes citadas, aunque está muy bien. Para los más curiosos, las localizaciones que dan vida a ese pueblo imaginario de Arga están en Silleda (Pazo de Cascaxide y el Monasterio de Carboeiro), así como el cementerio santiagués de Boisaca y la localidad de Noia.

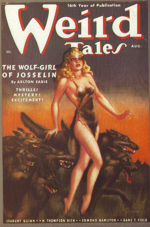

Lobos de Arga es tan solo el motivo por el que me decidí a profundizar un poco más en este tópico, el de los hombres lobo y la literatura pulp. En artículos anteriores nos hemos aproximado a la figura del vampiro como una de las bestias a combatir que más fácilmente podríamos encontrar en revistas pulp como la mítica Weird Tales: Vampire Pulp Fiction. Sin embargo, no pocas veces estas bestias se veían obligadas a dejar sitio a otras tan populares o más, como podrían ser los zombies, o los hombres lobo.

Yellow Peril, German Brute y Red Menace, es decir: Terror amarillo, nazis despiadados, y la gran amenaza roja. Hoy hablaremos de los primeros.

Yellow Peril, German Brute y Red Menace, es decir: Terror amarillo, nazis despiadados, y la gran amenaza roja. Hoy hablaremos de los primeros.Todos sabemos que uno de los principales ingredientes de la pulp fiction americana era su amarillismo, término castellano para designar a la prensa amarilla (yellow press o yellow journalism), cuyo origen se halla en la disputa que iniciaron los periódicos New York World, de Joseph Pulitzer, y el New York Journal, de William Randolph Hearst, responsables de otra forma de pulp, menos literaria pero igualmente válida: Noticias pulp en periódicos antiguos. Yellow es un término cuyo significado, además de amarillo, también atiende a cruel y cobarde. Aplicado a la prensa, Martin Lee y Norman Solomon (Unreliable Sources, 1990), anotaron que: “Hearst, droutinely invented sensational stories, faked interviews, ran phony pictures and distorted real events", o lo que es lo mismo, el director del New York Journal era bastante dado a la invención de historias sensacionales, entrevistas ficticias, fotografías falsas, y a la distorsión de hechos verídicos. El juego de palabras está servido. Ese amarillismo propio e ineludible en la prensa de la época, eminentemente pulp, no solo contribuyó a la formación de la opinión pública, sino que además instauró de manera absoluta la extensión del término como la amenaza a batir. Algo de lo que ya se encargarían de dar buena cuenta los escritores e ilustradores, estereotipando todos los miedos conocidos en personajes míticos, de los cuales sin duda alguna el más sobresaliente era Fu Manchu; ¿quién no ha oido hablar de él? Pues sí, ahora toca hablar de Yellow Peril, o Terror Amarillo.

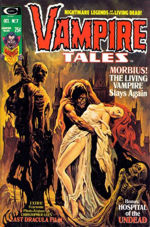

No todos los vampiros son tan elegantes como Drácula. Y en el presente artículo vamos a presentarte unos cuantos que quizás, sean más desagradables de lo que podrías haberte imaginado

No todos los vampiros son tan elegantes como Drácula. Y en el presente artículo vamos a presentarte unos cuantos que quizás, sean más desagradables de lo que podrías haberte imaginadoEn un artículo anterior hemos tratado el mito vampírico en su versión pulp: Vampire Pulp Fiction, es decir, como este ser demoníaco se hizo un merecido hueco en las revistas pulp a principios del siglo XX, concretamente en la revista Weird Tales. Un referente inequívoco, y más aún si cabe a partir del año 1931 cuando se estrenó la película de Drácula, interpretando el personaje un espléndido Bela Lugosi. Fue a partir de entonces cuando la Era Dorada Pulp se hallaba en su máximo esplendor, y fue entonces cuando las historias de vampiros figuraban entre las preferidas por el lector ansioso de horripilantes relatos. Esta figura del vampiro era mayormente burda, atroz y demoníaca, desde luego muy alejada de la visión actual que podemos encontrar en sagas literarias tan exitosas como Crepúsculo.

Los vampiros en la literatura pulp. ¿Cuál fue el primer relato de vampiros que apareció en las revistas pulp?

Los vampiros en la literatura pulp. ¿Cuál fue el primer relato de vampiros que apareció en las revistas pulp?El mito vampírico, tanto en la literatura como en el cine, ha sido explotado desde todas las perspectivas posibles, y una de ellas es la seductora. En los tiempos que corren, ellos (es decir, nosotros) sueñan (soñamos) con vampiresas como Kate Beckinsale en Underworld –probablemente las más atractiva de cuantas caracterizaciones se han hecho del personaje, dejando atrás y por mucho otros intentos más hot, como vampirella–, mientras que ellas suspiran por vampiros edulcorados y romanticones como el protagonista de la saga Crepúsculo. Sin embargo, no todos los vampiros son de este estilo, algo que resulta obvio, pues se trata de una criatura infernal, demoníaca, y horripilante.

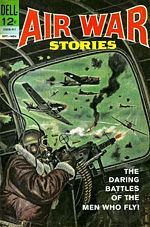

Los aviones de combate y las historias de pilotos temerarios, una nueva forma de hacer la guerra, y una fuente inagotable de aventuras bélicas. Pulps que dieron alas a los kioscos.

Los aviones de combate y las historias de pilotos temerarios, una nueva forma de hacer la guerra, y una fuente inagotable de aventuras bélicas. Pulps que dieron alas a los kioscos.Son muchas las veces que hablamos de la pulp fiction americana, y son muchas las veces que terminamos hablando de weird menace y shudder pulps, obviando los diferentes géneros que dieron vida a los pulps más allá de las historias de terror o fantasía macabra. Recordemos que a principios del siglo XX había un pulp para cada tipo de persona, por eso no había nadie a quien no le gustase este tipo de literatura pulp, hasta el día que decidieron ponerle coto, claro está. Pulp, entre la censura y el pecado.

Los géneros más habituales dentro de la industria pulp eran los de aventuras, los de romances, los westerns, y los detectivescos. Con el tiempo empezaron a cobrar fuerza los de ciencia ficción, pero también los bélicos. Las historias de guerra, con pulps como Battle Stories, War Stories, eran algunas de las publicaciones más populares, sin embargo, pronto un subgénero de éstas comenzaría a ser más atractivo para el público sobre cualquier otro. Aquellos eran tiempos en los que la sociedad vivía con entusiasmo las posibilidades, tanto fantásticas como bélicas de los aviones. Y fue entonces cuando surgió una nueva serie de pulps, cuyo sobrenombre era el de «flying pulp magazines».

Durante el periodo de entreguerras, a lo largo de los años veinte y treinta, los pulps sobre aviones de combate y pilotos temerarios fueron muy populares, y nunca gozaron de tan buena salud como durante aquellos años. Todo el mundo estaba como loco con los aviones y sus posibilidades. Fueron tiempo de retos, de marcas, y de desafíos. Por ejemplo el de Charles Augustus Lindbergh, Hijo, quien fue el primer piloto en cruzar en solitario el atlántico, a los mandos de un Ryan NYP (un Ryan M-2 modificado, bautizado como Spirit of St. Louis), sin escalas. Un vuelo que se realizó en mayo del año 1927 entre New York y Paris, durante 33 horas y 32 minutos. La gente enloquecía con estas historias. En los cinco años siguientes a este hito, numerosos pulps tales como Air Trails, Air Adventures, Dare-Devil Aces, Flying Aces, Sky Trails, o Wings, salieron a la luz.

Desde un punto de vista bélico, el uso de aeroplanos en la Primera Guerra Mundial fue poco menos que anecdótica, pero sirvió para desatar la curiosidad. Así, mientras los ingenieros trataban de buscar soluciones tecnológicas reales, los escritores las adelantaban, no sin esa pizca de fantasía pulp tan característica, adornándolas siempre de heroicidades imposibles, o mensajes de inequívoco patriotismo.

Air Stories, el primer pulp de aviación. La competencia entre editoriales pulp fue brutal, y el primer número que se publicó bajo la publicidad «The First Air Story Magazine!», es decir, la primera revista pulp de aventuras en el aire, fue Air Stories, de la editorial Fiction House, editada por Jack B. Kelly (1927-1932) y Malcolm Reiss (1937-1939). Este hito tuvo lugar en agosto de 1927, apenas unos meses después de la hazaña Lindbergh.

Los años dorados de la Era Pulp, a principios del siglo XX, la conocemos todos por sus relatos, y por sus revistas especializadas, sin embargo, también hubo otra forma de pulp que, por desgracia, apenas ha transcendido. No solo eso, sino que además resulta difícil encontrar información. Nos referimos a los artículos de periódicos, a las noticias del día a día propiamente dichas. Una cosa eran los relatos de ficción, la pulp ficción americana, y otra muy distinta las crónicas de los periodistas, aunque en el fondo, todo era lo mismo. Periódicos y revistas competían por el interés de sus lectores, y ambos medios se valían del mismo tipo de estrategias.

Una de las mejores formas que existen de conocer una sociedad es a través de sus periódicos, fuente inagotable de información, y, a principios del siglo XX, las crónicas eran de todo menos fiables. Me gustaría escribir un artículo más en profundidad sobre el tema, pero en un primer acercamiento me he dado cuenta que resulta bastante laborioso, así que, tan solo me limitaré a dejar algunos apuntes y ejemplos, para que os hagáis una idea de cómo era el tipo de prensa sensacionalista que imperaba en los años pulp. Y con el tiempo, ir profundizando más o menos en el asunto.

En la web io9.com podemos encontrar algunas referencias en lo que se refiere a este tipo de periodismo pulp, tan asombroso o más que los propios relatos. Veamos algunos ejemplos:

El escritor profesional tiene la difícil encomienda de moverse entre lo que desea contar, y lo que debe contar; entre cómo le gustaría hacerlo, y cómo debe hacerlo. No es lo mismo escribir por mero placer, a escribir por la necesidad de comer. En la época de los pulp serializados, los editores pronto se dieron cuenta que las historias pulp eran una mina de hacer dinero. Ya hemos hablado muchas veces de cómo prosperó esta industria a principios del siglo XX, regida por tres principios universales: vender, vender, y vender. Literatura Pulp.

La técnica más evidente que se usaba para que una publicación se la sacasen al kioskero de las manos, era sin duda la portada. La imagen siempre es lo primero que entra por los ojos, así que, cuanto más impactante sea, pues mejor. Sin embargo, esto no era suficiente, hacía falta más, y ahí es donde nació un truco que se conoce como Cliffhangers.

Veamos una definición. La que viene en la Wikipedia, nos sirve: «Los cliffhangers (literalmente "colgante de un acantilado", que también se puede traducir como "al borde del precipicio" o "al borde del abismo") son las escenas que normalmente, al final del capítulo de una serie de televisión, cómic, película, libro o cualquier obra que se espere que continúe en otra entrega, generan el suspense o el shock necesario para hacer que la audiencia se interese en conocer el resultado o desarrollo de dicho efecto en la siguiente entrega. Un cliffhanger puede ser simplemente una imagen, una acción, o tal vez sólo una frase, dependiendo del medio y del tipo de historia»

La psicología, y más concretamente el estudio de la conducta social y de consumo, es una materia absolutamente ineludible para todo aquel que desee ganar dinero, y los editores lo sabían muy bien, incluso antes de que la doctora Bluma Zeigarnik, y su «Efecto Zeigarnik, 1927», explicase cómo las personas tienen más facilidad para recordar tareas inacabadas o interrumpidas frente aquellas otras que han sido finalizadas.

La premisa era sencilla: Las revistas tenían que venderse antes de que llegasen al kiosco. ¿Y cómo consigo esto? Pues dejando al lector en ascuas, para que compre el siguiente número, porque solo así sabrá la suerte que correrán sus personajes favoritos. Y así, número tras número. El ejemplo más gráfico para describir tal situación es el del burro y la zanahoria.

Esto, a nivel literario suponía un problema de cara al escritor, ya que, llegados a cierto punto, el cliffhanger se convertía en condición sine quanon, desvirtuando así por completo la historia al convertirla en una serie de capítulos siempre inconclusos; un guión eterno. Aquí hubo de todo, lo que dio lugar a un nuevo tipo de escritor guionista, para regocijo de los editores. Recordemos que el objetivo principal era vender, sin más.