BLOOD-BAIT for HUNGRY MERMAIDS: Impresionante relato de John Wallace, publicado en 1939 en Mystery Tales, y que jamás había sido antes traducido. Aquí lo tenéis, en exclusiva para todos nuestros lectores, y que formará parte de nuestra edición impresa: «Maestros del Pulp 2»

Carnada para sirenas hambrientas «BLOOD-BAIT for HUNGRY MERMAIDS», by John Wallace (Mystery Tales, December 1939) es un relato que no dejará indiferente a nadie. Su autor, John Wallace, es un artesano del pulp, aunque no precisamente uno de los más conocidos. No resulta fácil encontrar datos biográficos sobre él que sean dignos de mención, al menos en lo que se refiere a una búsqueda más o menos primaria a través de Google. Trabajó para muchas revistas de tipo «shudder pulp», y una de ellas fue la malograda Mystery Tales, del editor Martin Goodman —creador de Marvel Comics—, que apenas logró sobrevivir a unos cuantos números; un dato sin importancia teniendo en cuenta el enorme despliegue de cabeceras que este editor puso en el mercado. El relato que ahora os ofrecemos en exclusiva, y que sepamos nunca antes traducido al español, es el más famoso de este autor, junto con «Terror Is Cupid’s Mate», también en la misma linea. Un relato casi, casi tan genial, como otras obras maestras de este género, por ejemplo «Novias frescas para la hija del diablo» (Fresh fiances for the Devil's daughter, por Russell Gray, 1940) o «Los hombres topo quieren tus ojos» (The Mole Men Want Your Eyes, por Frederick Clyde Davis, 1938). NOTA IMPORTANTE: Obra traducida por Emilio José Iglesias Fernández ©, sujeta a derechos de traducción (Todos los derechos reservados); y que será incluida en el próximo numero impreso de «Maestros del Pulp». Nota: Si alguien sabe de alguna traducción previa a la nuestra, por favor, decídnoslo; y si la estás leyendo en otro sitio, que no sea este, o en nuestras publicaciones, también.

CARNADA PARA SIRENAS HAMBRIENTAS. John Wallace, 1939

Mi Pamela sería la más hermosa de todas las sirenas, y eso era lo único que importaba; no que le arrancase un maldito anzuelo de su encantadora boca, ¡ni que su maravilloso cuerpo se partiese en dos!

LA tarde era gris, triste, e impregnada por miasmas de melancolía. El mar parecía susurrar con amargura misterios inescrutables, ocultos en lo más profundo de su ser. Mi gran yate, con su cabina blanca, se balanceaba con indiferencia sobre la ensenada de Florida, como si una cosa inanimada de madera y metal pudiese sentir el depresivo influjo de ese día.

Crucé a estribor, donde Jack Wilson ayudaba a dos chicas con los aparejos de pesca. Wilson era un artista que solía quedarse seis meses al año, aquí, en su villa de la Costa Este. A causa de su carácter temperamental, oscuro, saturnino y con un espíritu anegado de morbosidad, siempre me había causado mucha impresión. Pero hoy, estaba inusualmente malhumorado, y yo sabía por qué.

—Supongo que podríamos regresar y echarle un vistazo al pez disecado que tenemos en la sala de recreo —bromeé—. Estos de por aquí no parece que hoy tengan muchas ganas de picar.

—Es un mal día —replicó Pamela—. Un día extraño. —Se estremeció ligeramente y me miró, forzando una sonrisa con sus fascinantes ojos marrones. Todo en ella era maravilloso; sus cabellos dorados, la piel bronceada, y no era de extrañar que el corazón de cualquier hombre que se precie latiese de forma salvaje a su lado.

Por el rabillo del ojo observé cómo los de Wilson echaban chispas, y cómo apretaba el puño sin darse cuenta, mientras respiraba profundamente. No había duda de que estaba celoso; aunque trataba de ocultármelo, pues yo tampoco le había dado muestras algo semejante. A decir verdad, lo admiraba, pues era un artista de primera categoría. Sin embargo, el hecho de que lo invitase a mis viajes de pesca o las fiestas en casa, junto a Pamela, sabiendo que ambos pasaríamos el tiempo alternando su compañía, no era del todo una muestra de generosidad por mi parte. Sé que las mujeres inteligentes detestan a los hombres celosos; y la forma más segura que tiene un hombre de perder la mujer que ama es, precisamente, mostrase celoso.

Le había dado a Pamela todas las oportunidades necesarias para que eligiese a Wilson, si le quería. Y el resultado fue que, poco a poco, ella se fue acercando más a mí. No me regocijé por ser consciente de todo esto, ni siquiera lo más mínimo. Asumí una actitud amistosa y natural sobre este asunto. Pero Wilson, tal y como yo sospechaba, dado su carácter tempestuoso y visceral, no había tenido tanto éxito en ocultar sus sentimientos como yo. Aunque nunca había permitido que sus celos estallasen, sí que los había evidenciado ligeramente en varias ocasiones.

—¡Quería atrapar una barracuda! —se quejó Lucy, una chica rubia, bellísima y de tan solo diecinueve años; la hermana de Pamela y, en teoría, la compañera de Wilson, pero era obvio quién ocupaba en realidad sus pensamientos.

Fui a proa y le ordené a Hawkins:

—¡Barco a la capa!, vamos a entrar.

—¡Sí, señor! —respondió él—, un hombre de cuarenta años, hosco y con la cara llena de cicatrices. Era diestro con el manejo del barco, pero a veces, cuando miraba a las chicas, no estaba seguro de si era prudente tenerlo cerca de ellas.

Forsythe se tambaleaba con sus aparejos a babor. Era un hombre grande y atractivo, canoso en las sienes, y mi nuevo socio empresarial tras la muerte de mi padre, tres semanas antes. Él y Forsythe habían sido socios en un gran establecimiento mayorista de Filadelfia, pero mi padre, en un ataque de depresión, se había pegado un tiro en el estudio. Durante los últimos años había sufrido un importante deterioro físico, y sus facultades mentales no se encontraban en buenas condiciones. Esto fue un terrible shock, tanto para Forsythe como para mí. Sé que es muy duro ser socio y amigo durante diez años y que, al fin, todo termine de una forma tan trágica, por eso lo había invitado a que me acompañase a Florida, durante un mes. Un cambio de aires siempre es el mejor antídoto contra las penas del corazón.

El bote se dirigió a la costa y, al pasar junto a Mermaid’s Rock*, Lucy señaló y dijo: «¡Esas sirenas son tan esquivas! ¡Nunca aparecen cuando alguien está mirando, excepto por un par de locos nativos! Las leyendas populares son interesantes, pero estúpidas». ¡Si yo hubiese sabido lo que presagiaban tales palabras!

Mermaid's Rock era como una planicie que sobresalía en una parte poco profunda de la cala, al sur. Según una superstición local, cada veinte años más o menos, un grupo de sirenas regresaban a la roca para disfrutar a la luz de la luna. Se trataba de una historia tan común por aquellos lares que ya no le prestábamos atención.

El sol se había puesto cuando el barco alcanzó la costa, y entonces las nubes comenzaron a separarse para descubrir unas cuantas estrellas y un fragmento de luna.

Bajé al camarote, descorché una botella de vino que estaba casi llena, preparé algunas copas y regresé a cubierta.

—Esto es para compensar la mala suerte que hemos tenido hoy; deseando que sea mejor la próxima vez —dije, mientras repartía las copas y tomábamos asiento. Fue muy agradable permanecer allí, reposando al fresco, según anochecía. Y así, amparados por la penumbra que nos rodeaba, bebimos, charlamos y respiramos profundamente, disfrutando de un momento de relax.

Al cabo de un rato me levanté y fui en busca de Hawkins para darle instrucciones; y eso fue lo último que recordé por un tiempo.

De repente, la cubierta se alzó ante mí, golpeándome, como si me hubiese abofeteado en toda la cara…

No me desperté hasta que alguien vertió agua fría sobre mi rostro, sacudiéndome con fuerza. Entonces abrí los ojos, y observé cómo las estrellas y la luz de la luna se abrían paso entre las nubes de algodón que, con inquietud, flotaban sobre mi cabeza, palpitante, sumida en un profundo dolor.

—¡Ven conmigo, Barton, ahora! ¡Los peces! Los peces están picando. ¡Peces hermosos! ¡Los atraparemos todos!

Era la voz de Jack Wilson. Sus ojos oscuros brillaban con una luz feroz y primitiva mientras señalaba hacia Mermaid's Rock. Él me hizo poner de pie, emocionado y fuera de sí.

—¡Habrá que ir! —respondí—. ¿Peces? ¿Dijiste que los peces pican? ¡Me encanta pescar!

—¡Entonces, ven! —Medio arrastras, Wilson me llevó a tierra; luego continuamos un rato por la ensenada. No podía resistirme; además, su entusiasmo resultaba de alguna forma contagioso. Mi corazón latía con fuerza y, aunque me tambaleaba, por momentos sentía como si estuviese caminando sobre el aire. Era una sensación muy extraña. Alcanzamos la pendiente y, allí abajo, se encontraba Mermaid`s Rock.

¿La escena que se abrió ante mis ojos? ¡Extraña e Increíble! Y, sin embargo, totalmente real.

SENTADOS en la roca y con sedales gruesos entre sus manos, estaba Hawkins y un muchacho mastodóntico con cara de idiota, dentadura prominente y una masa de pelo rebelde color maíz. Este último estaba cebando su enorme anzuelo con algún tipo de carnaza. Mientras trepamos a la roca para unirnos a ellos, esta criatura monstruosa arrojó su anzuelo al agua con un grito atávico y salvaje.

Nadando alrededor había tres sirenas, que emergían y se zambullían suavemente entre las olas.

Sus caras eran inconfundiblemente femeninas. Sus pechos, pálidos y prominentes, de igual forma los propios de una mujer humana. Pero sus colas, escamosas, azuladas, aleteadas, eran sin lugar a duda las de un pez.

—¡Tengo hilo de pesca! —exclamó Wilson—, y carnada. Esta oportunidad no surge más que una vez cada veinte años. Como cebo, les encanta el cerdo asado. No me ha sido fácil conseguirlo.

—¡Me alegro de que pudieses hacerte con él! —me escuché decir, y entonces sentí cómo el corazón me latía alocadamente contra las costillas, motivado por un cruel deseo. Estiré la vista y observé varios anzuelos flotando sobre el agua, cada uno junto a un gran corcho.

Arrojé mi anzuelo al agua, y cayó cerca de una sirena rubia. Ella lo vio, se volvió rápidamente, olió el cebo y comenzó a picar.

Con una técnica sutil y despiadada, maniobré el anzuelo y, cuando la sirena abrió la boca para darle un mordisco al cebo, tiré de él para que se le clavase en la boca. Sus mejillas se desgarraron a causa de las afiladas púas, al tiempo que gritaba, ya sea por dolor o por un éxtasis masoquista que no supe determinar, retorciéndose sobre el agua.

Despiadadamente recogí el hilo, trayéndolo hacia mí, de forma lenta pero segura. Ella se revolvía, forcejeaba con el anzuelo y, entre gritos de agonía, semejaba entonar una triste y extraña canción mientras la arrastraba hacia la roca. El muchacho con cara de estúpido se abalanzó sobre mi aparejo, para ayudarme, sujetándolo con fuerza, pero lo aparté de una bofetada y le gruñí.

Tiré de la sirena hasta que sus brazos tocaron la roca. Me incliné y agarré sus trenzas rubias, húmedas, y la arrastré para colocarla encima. No tuve cuidado al retirar el maldito anzuelo de su boca.

Ella jadeó, y sus ojos azules arrojaron sobre mí una extraña luz, como si quisiesen devorarme. De repente, me lanzó una dentellada, mordiéndome la muñeca, mientras la parte inferior de su cuerpo, llena de escamas, se agitaba violentamente de un lado a otro sobre la roca. Grité, tratando de liberarme. Entonces Wilson sacó un cuchillo del cinturón y la apuñaló en la parte baja, a la altura de las escamas. Ella abrió la boca para gritar, y así pude liberar mi muñeca, retirándola furiosamente.

—¡Ya no morderá más! —exclamó Wilson, y sacó una gavilla de pequeños cables plateados de su cinturón, haciéndome un gesto.

—Te ayudaré, pero ¿cómo? —Le pregunté.

—Tendrás que colocar tu rodilla sobre su estómago y sostenerle la cabeza boca abajo sobre la piedra —replicó una voz sombría detrás de mí—. Porque eso es lo que el Sr. Wilson desea.

Me volví, y Forsythe estaba allí. Sus ojos se iluminaron de una forma muy extraña. A un lado de su cabeza tenía una contusión cubierta de sangre.

—¡Así es! —dijo Wilson—. Descubrí estas sirenas y traje el equipo. Mantén su cabeza bocabajo.

Puse mi rodilla sobre su estómago y sostuve su cabeza firmemente contra la roca.

Wilson agarró sus sensuales labios y pasó una aguja grande a través de ellos, cruelmente, haciendo una serie de agujeros a través de cada labio, aproximadamente a un dieciseisavo de pulgada de diferencia. La sirena se retorcía de dolor entre sonidos guturales. Wilson hilvanó las pequeñas hebras de alambre por los agujeros, las retorció con fuerza y selló su boca por completo.

LA SENSACIÓN de su cuerpo, tan pálido como caliente, atrapado bajo mi rodilla, mientras se retorcía y luchaba sin éxito, era algo que me excitaba. Arriba, las nubes flotaban como fabulosos espectros, y la media luna que cortaba la suave blancura de una de ellas, era como un extraño símbolo que me hacía latir el pulso con más fuerza. Es sabido que dentro de cada hombre hay una bestia primitiva, un monstruo despiadado y lujurioso ansioso de aprovecharse de la débil e inocente suavidad femenina. Y esta sirena era al menos mitad humana; parecía, de hecho, más humana que los peces, ya que su cuerpo era de sangre caliente, palpitando con vida y emoción.

La inquietante penumbra a la luz de la noche, el misterioso murmullo del mar, la rareza de los hechos…, todo esto era tan real como plausible. Esta aventura era la cosa más natural del mundo.

—Y ahora tenemos que colgar y limpiar la que hemos pescado —murmuró Wilson, mientras la oscuridad centelleaba en sus ojos—. Creo que voy a disecar este espécimen y convertirlo en un objeto de arte, ya que es pura belleza.

Él, a continuación, clavó su alargada aguja en la parte superior de uno de sus pálidos senos. La sirena se retorció con violencia, gimió, se quejó, y entonces me abrazó, rodeando mi cuello con sus brazos y apretando su cuerpo de piel suave contra el mío, tratando así de protegerse de las acometidas que Wilson le propinaba con su aguja.

Por un instante, me deleité con la emoción y el estremecimiento que me produjo el contacto de su cuerpo, y de inmediato me sentí atrapado por un ataque de celos que surgió dentro de mí, quemándome como si fuesen brasas incandescentes. Sus ojos azules se abrieron de par en par a causa del miedo y el dolor, que se apoderaron de ella, mirándome suplicantes.

—¡Esta captura es mía! —Le gruñí a Wilson, girando mi cabeza hacia él.

—¡Y la idea, el hallazgo y los preparativos son míos! —replicó con vehemencia—. ¡Acéptalo!

Agarró mi cabeza y me empujó bruscamente. Me caí sobre la roca, jadeando lleno de rabia.

Forsythe se dirigió hacia Wilson, mientras éste enhebraba el sedal a través del pecho de la sirena. Forsythe echó un vistazo al muchacho estúpido, quien acababa de capturar una sirena morena.

—El género comienza a escasear, jefe —le dijo Forsythe a Wilson—. Intentaré poner otro ejemplar a tu alcance.

—¡Sí! —espetó Wilson— ¡Tantas como puedas!

Forsythe se dirigió a mí:

—No te enfades. Quizás pueda enviarte alguna incluso más hermosa.

Me levanté, y Forsythe se alejó de la roca y rodeó el borde de la ensenada, desviándose hacia el sur, fuera de mi vista, tal vez a unos cien metros de distancia.

Regresé con Wilson y la sirena. Me sentía extrañamente subyugado, mareado, y mi cabeza no dejaba de darme vueltas. Era como, si de alguna manera, estuviese dividido entre dos mundos; una mitad aquí y la otra allá.

—¡Sujétala! —Ordenó Wilson.

Obedecí sin rechistar, y observé cómo él le perforaba a la sirena la parte superior de su otro seno, atravesando los orificios con el cable de metal. Introdujo media docena de cables a través de los agujeros, para dar fuerza, lo suficiente para soportar su peso.

—Y ahora... —Wilson empuñó un afilado cuchillo, situándolo entre los pechos ensangrentados de la sirena y, con un gesto endemoniadamente sádico, deslizó la punta hacia abajo, muy despacio, cortando la piel y hendiéndolo en su carne palpitante. Entonces, brotó un reguero de sangre, y ella se retorció tortuosamente, al tiempo que liberaba un profundo gemido en su garganta.

—El corazón de un pez es maravilloso cuando está frito —murmuró Wilson.

Si bien por un momento todo resultó demasiado confuso, no perdí detalle. Y luego observé cómo el imbécil arrastraba la sirena morena, para colocarla sobre una roca. Y, a continuación, justo cuando se inclinó sobre ella, poseído por una alegría enfermiza, logré incorporarme, y entonces me abalancé sobre él, con la intención de separarlos.

DE repente, sentí como si hubiese recuperado cierto grado de cordura y, aunque todavía aturdido, miré a mi alrededor. Nada había cambiado; el mar seguía siendo el mismo, la luna brillando son su erótico influjo, las nubes de algodón, las mismas sirenas y los mismos hombres. Sin embargo, mi cerebro… ¡mi cerebro era distinto! ¡Al fin mis pensamientos volvían a ser normales!

Fue tal el horror de la escena que se dibujó ante mí, y tan intenso el golpe que me propinó, que un espantoso escalofrío comenzó a subirme por el espinazo, retorciéndomelo y, entonces, por un instante todo se volvió negro ante mis ojos. Cuando recuperé la visión y quise buscar al imbécil, me quedé atónito al contemplar cómo la sirena morena saltaba sobre la roca, apresándolo con sus brazos y mordiéndole salvajemente en la garganta. El muchacho se desplomó, cayendo hacia atrás entre gritos de sorpresa, mostrando su deforme y prominente dentadura que, junto a su pelo de paja, le conferían un aspecto tan grotesco como terrorífico.

Conmocionado, giré la vista hacia Wilson. Él estaba rajando el estómago de la sirena rubia, acuchillándolo hasta los muslos a través de las escamas.

Y, ante el asombro de mis ojos, bajo aquella cubierta escamosa, propia de un pez, se desveló entonces una porción de piel, pálida y suave, junto con el estómago de lo que era… ¡una mujer humana!

El espectáculo parecía alimentar todavía más la morbosa pasión de Wilson. Él la acuchilló una y otra vez, de forma ávida y salvaje, cortándola hacia abajo y abriéndola por las rodillas, lo que dejó al descubierto sus maravillosos muslos, jóvenes y delicados.

—Wilson, ¡canalla! —¿Qué estás haciendo? —grité, abalanzándome sobre él.

Él me miró, y gruñó:

—¡Ella es mía, aléjate!

Salté sobre él y le propiné un fortísimo puñetazo, pero solo le rocé la mandíbula, respondiéndome con un lance de cuchillo que casi me alcanza la garganta. Tras errar su golpe, y quedar baldado por el esfuerzo, aproveché el instante y volví a golpearlo con fuerza. Esta vez acerté de lleno, hundiéndole el puño en su mandíbula, lo que le hizo retroceder, jadeando.

Cayó, y se golpeó la cabeza contra la roca, enorme y oscura, quejándose por ello. Sus ojos se quedaron en blanco y quedó fuera de juego. Entonces miré en derredor, frenéticamente.

Hawkins, el marinero con la cara cortada, estaba intentando atrapar a una tercera sirena, aunque todavía sin éxito. Al percatarse de la pelea se volvió y me miró, y cuando observó los destellos de furia y odio que desprendían mis ojos, su rostro dibujó una mueca de lujuria y lascivia.

—Una pieza exquisita, ¿verdad? —dijo él.

—¡No, no lo es! ¡Esto se ha terminado! —protesté—. Hawkins ¿qué sabes sobre todo esto? ¿qué nos sucedió en el barco? ¿cómo nos hemos metido en este tremendo lio?

—¿Qué barco? —respondió Hawkins, mirándome de forma sospechosa. Observé que tenía un buen chichote en la parte posterior de su cabeza—. ¡Déjame en paz! —añadió—. Estoy intentado atrapar una sirena, y cuando lo consiga pienso comprobar si por dentro están hechas como las mujeres de verdad. Siempre he tenido esta duda.

—¡No harás nada por el estilo! —grité—. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Una horrible pesadilla? ¿Nos hemos vuelto locos?

—Tú sí; por supuesto, si piensas que podrás detenerme —sentenció Hawkins. Señaló de repente hacia el sur—: ¡Mira!, ahí viene otra, es joven y rubia.

Me volví y miré hacia donde señalaba. En efecto, no solo era joven y rubia, sino que además lucía hermosa a la luz de la luna. Bordeó a nado la esquina de la cala que estaba al sur de nuestra posición. La luna, totalmente despejada, brillaba con fuerza y permitió que me quedase observándola, sumido en el mayor de los asombros. Sin duda, aquella sirena era Lucy, la hermana de Pamela.

Y, si Lucy estaba allí, Pamela no podría estar muy lejos. Pero ¿qué le estaba pasando?

ESCRUTÉ todo lo que me rodeaba, y un intenso escalofrío se apoderó de mí, multiplicándose al instante por cien. Entonces recordé el golpe que recibí a bordo del barco y, vagamente, cómo Wilson me despertó, justo en medio de una escena dantesca que, por algún extraño motivo, acepté como si fuese algo normal. Y ahora, de repente, había recobrado todo mi juicio, aunque totalmente conmocionado a causa de la sorpresa. Los demás, sin embargo, aún continuaban fuera de sus cabales, y además por mucho. ¿Qué extraña locura era esta?

Observando fijamente al imbécil que aún forcejeaba encolerizado con la morena, mi estado de confusión se hacía cada vez mayor. ¿De dónde habían salido estas sirenas? O, mejor dicho, ¿estas chicas enloquecidas, disfrazadas de sirenas? ¿Estaban todos drogados? ¿Habían perdido el juicio a causa de las drogas? Entonces, ¿por qué, y por quién?

Mi primera sospecha recayó sobre Wilson, un tipo celoso que sabía perfectamente que estaba perdiendo a Pamela. Él había dicho que el proyecto era suyo, también el equipo, la idea…

¿Quién más?

Me acerqué a él rápidamente, lo miré. Estaba inconsciente, con la mirada torva, lasciva y el rostro desencajado. Me arrodillé a su lado, y lo registré.

En el bolsillo de su chaqueta hallé una aguja hipodérmica que afloraba un ligero rastro de fluidos. Había una pequeña etiqueta impresa junto al émbolo. La miré de cerca.

¡Escopolamina!

¡La droga hipnótica! Así es cómo se denomina a esta extraña sustancia entre los profesionales de la medicina y, puesto que yo trabajaba en un almacén mayorista de fármacos, la conocía muy bien. Si te inyectan una buena dosis podía convertirte en un esclavo virtual, y muchas personas lo habían sufrido, acatando sin rechistar órdenes e instrucciones durante todo el tiempo que la sustancia se mostrase activa; un periodo que varía según el individuo y la cantidad administrada. Además, si la dosis es lo suficientemente fuerte, esta droga tiene la sorprendente propiedad de borrar el recuerdo de todo aquello que se hubiese hecho bajo sus efectos.

Rápidamente me hice con algunos de los cables plateados que Wilson portaba en su cinturón, y le até con fuerza, de pies y manos. Luego, con indecisión, miré a mi alrededor por un momento. ¿Dónde estaba Pamela? Ese era el pensamiento que ardía dentro de mi cabeza. Si esa sirena rubia que nadaba de tal manera fuese Lucy, como estaba seguro de que era, entonces Pamela tendría que estar cerca; quizás al doblar la curva que se dibujaba hacia el sur.

No dudé más. Y, desde la gran roca junto a la orilla, me lancé a la carrera en esa dirección. Corrí a toda velocidad, tan rápido como podía, sin saber qué me aguardaba, tan solo guiado por mi propio instinto en el que confiaba ciegamente, y cuya única motivación era la de encontrar y proteger a la chica que amaba, en caso de que estuviese en peligro…

Tuvo que haber sido una escena de lo más extraña; yo, Bob Barton, corriendo frenéticamente a la luz de la luna, como si fuese una criatura demente y furiosa de otro mundo. De fondo, el suave batir de las olas, cuyo sonido más bien semejaba la banda sonora de una horrible tragedia.

Doblé la curva, me detuve abruptamente y miré hacia abajo. Y, entonces, la sangre que corría por mis venas de pronto quiso convertirse en hielo puro.

Pues mi maravillosa Pamela yacía sobre la playa, gimiendo en medio de un éxtasis atroz, justo cuando John Forsythe, cuyos ojos relucían con suma maldad, la despojaba de su última prenda, de seda transparente, dejando al desnudo toda la belleza de su cuerpo que movía de forma sensual sobre la arena; Forsythe estaba sobre ella.

—Serás la sirena más bella de todas, Pamela —dijo él, regocijándose—. Me ocuparé de que tu amante sea el hombre que te atrapa, que cose tus encantadores labios para siempre y que te raja los órganos vitales. Y luego él morirá, y cuando llegue la policía nunca entenderá lo que ha sucedido porque yo estaré libre de toda sospecha.

—Sí, sí —gimió Pamela.

—Levanta tus preciosas piernas —ordenó.

EN su mano estaba la piel escamosa de la sirena, similar a la que vestían las otras chicas de cintura para abajo. Pamela levantó obedientemente las piernas y Forsythe deslizó el pseudo pelaje sobre ellas. Había un elástico apretado para sostenerlo sobre sus caderas.

Durante ese instante permanecí junto a ellos, paralizado, observándolos detenidamente desde lo alto de una roca. Alrededor, la arena blanca…, el influjo de aquella luna misteriosa…, la indiferencia de un mar embravecido…

Desde tres metros o más de altura, pegué un brinco y aterricé directamente sobre la enorme espalda de Forsythe. Ambos caímos violentamente sobre la arena y, mientras rodábamos de un lado a otro, luchamos, golpeándonos con patadas y puñetazos.

Ataqué por sorpresa y esto me había dado ventaja. Forsythe gozaba de una mayor envergadura, pero ni él estaba preparado para esto, ni contaba con tener que hacerle frente al furibundo embate de un loco desquiciado. Nuestras manos se fueron a las gargantas, cada una a la de su adversario; rodamos varias veces, luego eché hacia atrás mi puño derecho y logré golpearle salvajemente en su mandíbula desprotegida, dos veces.

Forsythe se estremeció espasmódicamente, tornó los ojos en blanco y se quedó tieso.

Me puse de pie, tambaleante, con la ropa descompuesta y el pelo convertido en una masa de cabellos negros enmarañados y llenos de arena. Me volví en busca de Pamela, y la vi arrastrándose hacia el mar, mientras la prominencia de sus pechos surcaba la suavidad de la playa, marcándola al igual que lo hacía su aleta de pez, con un rastro más profundo y extenso.

Poseído por un miedo frenético, corrí tras ella y la agarré entre mis brazos:

—¡Pamela! ¡Soy Bob! ¿No me conoces?

Su única respuesta fue sujetarme por el cuello y morderme salvajemente. Aparté su cara de mí, luchamos y ella gemía. Entonces le até las muñecas a la espalda, valiéndome de un trozo de tela de su ropa interior y, con otra tira lo suficientemente ancha, le tapé la boca. A continuación, también até las manos y los pies de Forsythe con los cordones de sus zapatos.

Llevé a Pamela de vuelta a Mermaid's Rock. Luego, mirando hacia el mar, vi a Lucy abajo, nadando con fuerza, a punto de morder el terrible anzuelo de Hawkin. No lo dudé. Dejé a Pamela en el suelo y me lancé a la orilla, zambulléndome junto a la gran roca, en aguas poco profundas. Al instante nadé con todas mis fuerzas, lo más rápido posible. Al percatarse, Lucy me miró con sus fascinantes ojos azules, llenos de brillo.

—¡Lucy! ¡ven conmigo! —Extendí la mano y la agarré del brazo. Ella, de repente, rodeo mi cuello con su otro brazo y nos hundimos.

Lucy estaba medio ahogada cuando la arrastré hasta las rocas. Los oídos me zumbaban. La tumbé boca abajo y saqué suficiente agua de sus pulmones para que pudiera respirar libremente.

LO que sucedió después, y todo lo que hice, no deja de ser una especie de mancha borrosa con algunos pocos destellos de consciencia. Apenas recuerdo haber subido a un automóvil, conducir hasta mi casa y telefonear a la policía en el pueblo más cercano. Luego corrí de vuelta a la roca, a tiempo para evitar que la sirena morena, enfurecida, matase al imbécil. En cuanto a Hawkins, nada más verme se precipitó hacía mí, poseído por un ataque de furia y celos, tratando de golpearme con su caña de pescar; sin embargo, de alguna manera hice que tropezase, y él cayó, golpeándose la cabeza contra la roca, por lo que perdió el conocimiento.

La policía no tardó en llegar y se quedó estupefacta. Les ayudé a cargar los heridos y afectados por toda esta locura en los vehículos. La sirena rubia, que había sido acuchillada por Wilson, a pesar de encontrarse al borde la muerte, sé que con el tiempo logró recuperarse, pero sin llegar a saber nunca lo que le había sucedido.

Nadie, excepto Forsythe y yo, podía recordar algo a la mañana siguiente. En lo que a mí respecta, el motivo es que había sido el último en recibir la inyección de Forsythe, y para entonces apenas quedaba ya escopolamina, de modo que fui inoculado con una dosis mucho más pequeña que los demás.

De hecho, según el análisis toxicológico, todos nosotros, excepto él, habíamos sido inyectados, lo que suponía una prueba irrefutable de su culpabilidad. Al fin, no resistió más la presión y se derrumbó, confesando ante la policía:

«¡Él había asesinado a mi padre!», simulando un suicidio. Durante años, Forsythe había estado saqueando el negocio y temía acabar en la cárcel si era descubierto. Como mi padre estaba en unas condiciones físicas y mentales bastante precarias, Forsythe había planeado matarlo y luego falsificar los libros de cuentas; así podría comprarme la mitad de la empresa por una miseria. Sin embargo, le había mostrado mis reparos y esto le preocupaba. Él me manipuló para que lo invitase, y así poder viajar conmigo a Florida.

Tanto el sentimiento de culpa como el miedo a ser descubierto, lo habían enloquecido por completo. En cuanto a la leyenda de las sirenas, él la conocía muy bien, puesto que ya había estado anteriormente en la villa.

Fue él quien vertió el láudano en nuestras copas de vino de Oporto para dejarnos fuera de juego. Luego, mientras estábamos inconscientes, nos inyectó la escopolamina. Hawkins, al encontrarme en cubierta, tras haberme golpeado la cabeza, se arrodilló junto a mí e intentó reanimarme. Gracias al hecho de que fui yo el último en ser inyectado, por muy poco, esto fue lo que nos salvó. Y él, colocó la jeringa en el bolsillo de Wilson para culparlo de todo; además, aprovechando su estado de hipnosis, le hizo creer que todo era idea suya, convenciéndolo con mentiras.

Los disfraces de sirena los había comprado de forma anónima a uno de sus clientes en Nueva York, trayéndolos consigo, junto a diversos útiles, en el fondo de una maleta.

En cuanto a las sirenas «nativas» y el muchacho imbécil, Forsythe sabía que las tres chicas se bañaban todas las noches desnudas en una franja de playa, situada a un cuarto de milla al norte de la ensenada. Había hecho escapadas nocturnas para encontrarlas. También había descubierto al imbécil, espiándolas lascivamente tras un montículo de arbustos. Le había prometido al muy idiota que podría elegir a la chica que quisiese, si se acercaba a ellas sin ser visto y las pinchaba con la aguja hipodérmica. Después de haber hecho esto, Forsythe le arrebató la jeringa y también le pinchó, forzando a los cuatro para que regresasen con él al bote. Ahora, aprovechando que sus cerebros estaban sumisos y anulados, procedió a instruirlos con sus maquiavélicos propósitos.

Tenía la intención de divertirse sádicamente, viendo a las chicas mutiladas. Cuando se saciara, nos mataría a todos excepto a ellas, y correría a la policía, gritando sobre una orgía asesina que apuntaba a Wilson como el culpable. Hecho esto, según los planes del cerebro demente de Forsythe, no tendría más problemas…

De todos los que hemos sobrevivido, solo yo tengo recuerdos de esa espeluznante noche de horror. Gracias a Dios Pamela nunca sufrirá por ello. La policía y yo le ocultamos los hechos.

Hoy en día, Pamela me mira de forma extraña cuando tiemblo al ver un pez, o me niego a comerlos, o no le permito tener uno en casa.

Ella no puede entender la razón. Ni por qué nunca más querré ir a pescar…; una actividad que es para mí el deporte más horrible del mundo.

FIN

NOTA IMPORTANTE: «Carnada para sirenas hambrientas», publicada por primera ven en inglés bajo el título «BLOOD-BAIT for HUNGRY MERMAIDS, by John Wallace», en la revista Mystery Tales (December, 1939), es una obra traducida por Emilio José Iglesias Fernández. Derechos de traducción: Todos los derechos reservados ©. Obra traducida para Relatos Pulp Ediciones y que será incluida en la versión impresa de la publicación «Maestros del Pulp, 2», incluyendo una reproducción de todas las ilustraciones originales (las de este relato cabe destacar que son especialmente asombrosas). Mientras tanto, puedes adquirir el primer número, ya publicado, aquí: Maestros del Pulp 1. RECUERDA: Si te gusta lo que hacemos, la mejor forma de apoyarnos es ¡comprando nuestras publicaciones!

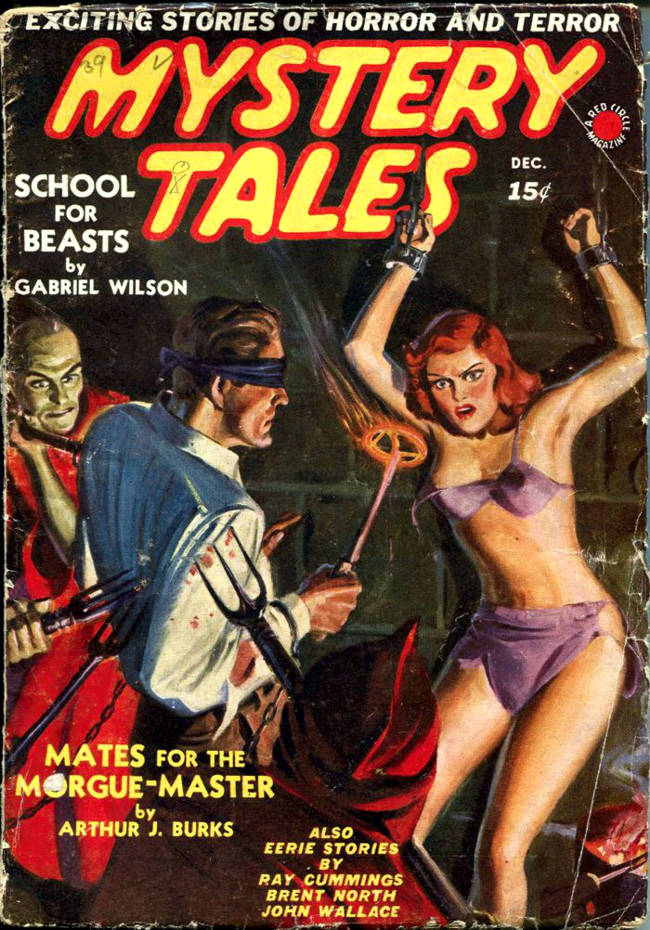

Arriba: Portada de Mystery Tales (december 1939), en el que se publicó por primera vez el relato que hemos traducido para nuestros lectores: «Carnada para sirenas hambrientas» (BLOOD-BAIT for HUNGRY MERMAIDS, by John Wallace). Y no os perdáis las ilustraciones que acompañan a este relato, por que son increibles. Las estamos trabajando para incluirlas en la edición impresa del segundo número de nuestra publicación "Maestros del pulp", en papel.